| 上海家教上海第一家教家教推荐阅读!! |

根据一项针对北京、上海、广州、武汉等地的10所重点和普通高校110个毕业班所作的调查统计,重点高校的“校漂族”约占毕业生5%,普通高校的“校漂族”约占10%。

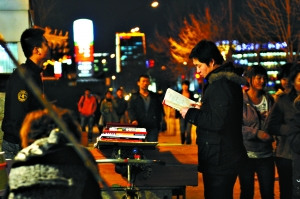

在大学食堂吃饭,到图书馆学习,去学校操场踢球,在学校网吧上网……他们早已不是学生,但仍过着和大学生一样的生活。这是生活在高校中的一个特殊群体,“大学生”对于他们来说已是有名无分,因为他们已经毕业,只是出于各种原因促使他们继续生活在高校周围,他们,被称为“校漂族”。

近日,随着各高校研究生录取名单陆续出炉,不少考研失利的学生以及没找到合适工作的留档待业人员加入“校漂族”。

社会学家指出,大学毕业生人数急剧递增,社会需求却相对滞缓。初出象牙塔的学子,心中都有美好憧憬,然而不容乐观的就业现状让他们屡屡受挫。

“校漂”现象或多或少表现出一部分学生心理上对社会的缺乏安全感,他们长期在一个相对封闭的环境中生活,人际关系单一,缺乏大范围的交际活动,容易孤立、焦虑甚至抑郁。从本质上说,“校漂族”应该直面激烈的社会竞争,认清自己的优势与特点,为自己做一个符合自身的职业定位,去迎接快节奏、高强度的生活。

专家推测,在北京、广州等地的高校周围,“校漂族”已达数十万人,高校管理压力将增大

过分依赖校园校漂族恐难脱稚气

随着大学毕业生“考研族”的壮大,以及找不到合适工作的留档待业人数的增加,大学校园出现了滞留在校的“校漂族”。他们是为了躲避严峻的就业形势、想给学历镶金边的“考研敢死队”;为了职业理想而暂时打工,却时刻伺机跳槽的“打工派”;等待签证、漂洋镀金的“留洋帮”;对社会存在逃避心理、留恋校园恬静生活的“恋校派”;没有人生规划,由父母提供衣食无忧生活的“逍遥派”……

以大学周边为聚集地

清华西门以北,鳞次栉比地矗立着几十栋小楼,这些最初的平房,已经从两层加盖到了第五层。每间不到10平米的空间,仅能放下一张床和一张桌子,每天,很多学生模样的年轻人出入于这片区域。他们或是大学毕业刚参加工作,或是准备考研或找工作。以每栋楼20个房间计算,这里居住着至少500个这样的“学生”。

以民族大学为中心,往北到北理工、人民大学,往西到北京外国语学院,往南到北京舞蹈学院,这一圈子内的小区,也成为刚毕业学生的聚集地带。一套三室一厅的房子被隔成10来个小间,总共能租到上万元。虽然房租并不便宜,但临近大学的地理位置,使得这样的房子成为稀缺资源。毕业1-3年的学生是在这里租住的主要人群。他们每天步行或坐公交到附近的大学听课,吃学校的食堂,去图书馆,上自习。学校熟悉的环境,带给他们的不仅是低成本的生活,还有归属感和安全感。

校漂并不局限于北京

“校漂族”的生活重心在学校,利用学校资源而生存。为避开就业高峰、增加就业砝码而考研、考公务员,去学校听课、复习比较方便;等待签证、漂洋镀金;求职不满意或遇到困难、回校再谋出路;感觉社会复杂,不愿离开学校;想留在城市继续找工作,选择在学校周边租房,去食堂吃饭;种种原因促成了“校漂”群体的形成,并越来越壮大。

“校漂”是“北漂”中的一个群体,但根据媒体报道,校漂并不局限于北京,广州、哈尔滨等各个城市的高校周围,都聚集着这样的漂一族。根据一项针对北京、上海、广州、武汉等地的10所重点和普通高校110个毕业班所作的调查统计,重点高校的“校漂族”约占毕业生5%,普通高校的“校漂族”约占10%。有专家推测,在北京、广州、郑州等地的高校周围,“校漂族”已达数十万人。

上海交通大学教授、21世纪教育发展研究院副院长熊丙奇分析,“校漂族”形成的根本原因在于两方面,一是大学生就业难,大学毕业生找不到合适的工作,或者找到的工资薪资待遇低,就不得不做校漂或做蚁族,毕竟留在大城市,相对而言还有更多的机会;二是在当今这样一个学历社会,不少用人单位对学历的要求,也使考研热一直持续,于是出现在学校漂一、两年考研的群体。

1 为考研蛰伏在校园周边

●王英杰,23岁,中央民族大学2009届毕业生

校漂时间:2009年7月至今

校漂原因:考研

校漂感受:很多事不需要太着急,太着急反而会很浮躁。

从北外西门的小区到中央民族大学,走路20分钟,骑车10分钟。自去年7月起到2009年1月,王英杰每天都在丈量着这段路程。这是她的备考之路。

考研终于结束了,因为没有信心,王英杰还不敢查成绩。“因为个人感情问题,准备并不充分,这段时间有些闲散。”王英杰坦言。这是她第二次考研,由广告学转到音乐系,专业跨度很大,但做音乐是她从小的愿望。

为了上课方便,王英杰毕业前就在学校附近租了房子。14平米的老房里家具齐全,月租金1450元,这在周围算很便宜了。

每天回民族大学听课,每周去中央音乐学院上大课。除了备考,王英杰还经常去哲学系听课,并且自己学习论语。“很羡慕同学全神贯注地泡图书馆,而我总被周围嘈杂的事情干扰。我希望通过学哲学拯救自己的心灵。”王英杰说。

漂在学校,王英杰有失落:当警卫查证件时,她只能拿着过期的校园一卡通,紧张兮兮地蒙混过关,一卡通并不能用来吃饭购物。王英杰说,接触了哲学后,自己正在慢慢调整这种失落感。

曾有亲戚帮王英杰找了与广告相关的工作,但因为对专业排斥,她拒绝了。在外人看来,这一年,她没有找到工作,如果再没有考上研,就是浪费了时间。但王英杰说,很多事不需要太着急,太着急反而会很浮躁。

惟一让她感到不安的是,这一年对父母没有交代。她算了算生活成本,每月房租1450元,日常生活花销500元,每周打车去中央音乐学院的费用20元,加上课程费用一共是3500元,“虽然家里条件不差,但这不能成为我懈怠下去的理由。”王英杰说,她已经确定了目标:如果没考上,她就选择和慈善相关的工作。

2 创业散户远离办公室政治

●吴丹,女,24岁,2008届本科毕业生

校漂时间:2008年7月至今

校漂原因:在校园附近创业

校漂感受:校漂可以是一种无奈,也可以是一种潇洒,关键看心态。只要你在努力生活,就不要在意别人的眼光。

吴丹笑称自己是一个“创业散户”,她在创业中,却没有固定的工作地点,也没有固定的销售项目,与地摊小贩不同的是,她有一个移动店———朋友的一辆旧捷达。傍晚时候,只要气候不算恶劣,她便和朋友一起开着车到传媒大学或二外对面人气较旺的街道里做临时买卖。吆喝到九、十点钟,等学生们渐渐回去后,她们便匆匆收摊,朋友开车回家,自己则走回定福庄西街租住的小二居北屋里,打开电脑,更新一下账本,再看看人气平平的淘宝小店的业绩。

吴丹租住的这个小区,聚居了传媒大学不少“校漂族”。仅仅这两三年的时间,这一带的租房价格一路飙升,即便是很老式的简易装修房,单间价格也从五六百元涨到了千元左右。家庭条件还不错的她在毕业后迟迟找不到满意的工作,干脆打起了创业的算盘。她自己都记不清这一年多卖过多少种商品了,廉价女装、休闲鞋、毛绒玩具、创意文具……大都是在天意、万通等批发市场进的货。她颇有心得地总结,“春天和夏天是旺季,那时候逛街的学校女生比较多,还有一些住在附近的白领,冬天最惨,就只能指望网店了。离学校近好处挺多的,平时可以吃食堂,挺节省的。学校女生爱逛街,不过有些人光看不买,有时候只好印一些传单发到学校里,文具什么的还可以送货上门。一年下来,每个月平均能有两三千块钱的利润吧。”吴丹坦言,她的经济压力并不大,家里条件不错,毕业时妈妈给了她一万块钱,还坚持帮她支付了整年的房租。但她说这不是啃老,“我攒着钱呢,以后一定会还给她的。”

听到“校漂族”这个名称,吴丹笑着说,“这样漂着没什么不好,我也算是创业一族了,自由自在,也不用烦恼办公室政治。很多同学觉得我这样不靠谱。但我偶尔也投投简历,说不定哪天我找到一份好工作,这个就做副业了。”

3 为了目标职业而留守

●孟磊,24岁,播音系2009届毕业生

校漂时间:2009年7月-2010年4月

校漂原因:等待工作机会

校漂感受:现在去图书馆、食堂心情和以前不一样了,更多时候想的是离开这儿怎么办,我能不能从这儿走出去,什么时候能走出去?

住在教师宿舍,去食堂吃饭,白天去听讲座和新的课程,早上和晚上坚持练声,接一些录音、影视配音和播音主持工作,帮老师代课。孟磊的生活、学习和工作,仍像大四时一样集中在校园里,一样平静而有规律。

但在孟磊的眼中,学校已经不属于自己了。除了一些教学楼和自习室需要刷卡进入、定期检查学生证让他感到失落外,最大的变化还是自己心里:“没有归属感了,会想到这是我‘以前’的学校,加上限定词。”孟磊说,“虽然现在还是会去图书馆,食堂,但更多想的是我能不能从这儿走出去,什么时候能走出去,离开这儿怎么办。”

这一年,孟磊一直在等待好的工作机会。“播音这行,要等机会,不是想找就找到的。”孟磊去年曾在国际广播电台实习,最终没有留下。他的目标是省级以上的中央媒体,这也是他当初来学校时的目标。因为“播音专业很少去市台,小城市没有必要招一个211重点校的学生。”

孟磊说,如果没有合适的工作,自己也不会降低标准,会准备考研。虽然他认为播音专业实践性很强,没有必要读研,但一些单位对学历很看重,使得他正在考虑是否要通过读研来曲线救国。“我还是会以找工作为主。”孟磊想了想又补充道。

同样的生活环境,孟磊的心态有很大变化:“上学时没有想太多未来的计划,也没有生活的压力。现在则在听讲座时会注意老师如何做职业规划,分析就业形势。”练声时,除了单纯练专业课,孟磊也会有意多关注工作信息,听听老师现在告诉新生的和自己当时所学是不是一样。孟磊举例说,以前强调字正腔圆的播音,现在则强调个性化。“变化非常大,必须与时俱进。”

从大一开始,孟磊就能通过接活儿来保证自己的生活,现在的生活成本也能自己支付,他担心的是长远的发展。“刚毕业时很有信心,觉得就业前景很好。当时很多地方台都到学校招聘,毕业以后才发现竞争压力大。”虽然一直在做配音工作,经验更丰富了,但在孟磊看来,找工作不一定比刚毕业时更有优势。“现在看的东西多了,觉得竞争很激烈,反而增加了压力。”

4 住在校园附近有安全感

●小孙,女,26岁,中国人民大学2009届硕士毕业生

校漂时间:2009年7月至今

校漂原因:依恋校园环境

校漂感受:谁不留恋白衣飘飘的年代?校漂是我感性和理性的双重选择。

“我觉得在校园附近住很有安全感,我喜欢享受美好的校园氛围。”小孙是去年刚从人大毕业的江西女生,她觉得自己有点恋校情结。

在人大读完本科读研究生,她已在校园里生活了6年多,宿舍、食堂、教室三点一线的生活平静而充实。毕业后,她在安贞桥附近找到工作,成为一家外资企业的数据分析员。本可以在公司附近找房住,小孙却对校园环境恋恋不舍,在学校东门的双榆树小区和另一个人大女生合租了一个不到40平米的一居室,卧室用一道布帘隔成两个相对独立的空间,就这样,每月房租还要1200元。不过对月薪6000元的她来说,这个数字还可以承受。

小孙说,学校附近交通便利,每天都有很多公交车可以坐到单位,快车五站地就到。晚餐她一般都选择回学校食堂吃,不用十元钱就能吃得很好。在自习室里看一会儿书,再去操场跑几圈锻炼身体,都很方便。学校还有游泳馆、书店,而且还经常会有一些不错的名师讲座可以蹭听。“有时候我还会请师弟师妹帮我从图书馆借书看,每次从办公室的环境回到校园,我都会觉得当学生真的好幸福。”

刚步入职场的她感慨,“买房子对于我还是很遥远的事,恋爱也是可遇不可求,我只想守着走进校园时这一份踏实好好生活。如果没有这种安全感,我可能没办法在生存压力中坚持下来。”

“校漂族”不可过度依赖校园

校内声音

李春雨,首都师范大学职业生涯规划所所长

“校漂族”大都把“校漂”作为从校园向职业生涯过渡的缓冲期,从这个角度上讲,“校漂”有一定的积极作用。校园对他们而言,不仅意味着便利的生活条件,更是他们的安全岛。但很多“校漂族”都有逃避现实、逃避成长所必须承担之责任的心理本质,对学校的依赖阻碍了他们摆脱稚气、走上社会的进程。校园环境相对简单闭塞,如果对其产生依赖,则容易造成人际关系单一、对交际范围的扩大有抵触情绪,久而久之容易产生孤独、焦虑甚至抑郁的心理问题。

同时,“校漂族”对学校的资源有很大的依赖性,如教室、操场、食堂等,从学校角度看,这无疑也增加了学校的管理压力,不少在校生已对这一点有抱怨。

伴随毕业生人数的不断增加,“校漂族”群体很可能继续膨胀。在高校持续扩招、一些高校资源已显匮乏的情况下,他们可能成为学校管理上的一个负担。因此,高校需要在大学生职业规划和职业适应能力上继续多做工作,给予更好的指导和培养,帮助学生选择适合自己的工作范围,尽量在学校里帮学生做好毕业就业、适应社会的心理准备。

校漂示范效应不应扩大

校内声音

廉思,对外经贸大学副教授,北京大学中国与世界研究中心政治社会学博士后,“蚁族”研究学者

首先,出现高校管理盲区。“校漂族”已经离校,学校无法承担管理和教育职责。可是,他们又与学校若即若离,有的还进驻学校公寓,并且经常去图书馆、运动场或教室。在这种情况下,学校不管理必然带来隐患,而要进行管理却难以入手。

其次,毕业生以各种名义回校漂着,使高校本已有限的资源更紧张。“校漂族”进入学习场所,在不支付任何费用的情况下,利用学校管理上的漏洞,享受着学校资源,如免费使用水电,免费听课、查阅资料等,无偿占用了那些支付高额学杂费的在校学生的资源,在扩招不断增加、学校资源已显匮乏的背景下,“校漂族”无疑是负担。这样的示范效应如果进一步被扩大,会导致更多的学生加入这一行列,结果令人担忧。

管理校漂高校要大胆创新

管理建议

建议高校做好登记、统计工作。对想利用学校资源考研或就业的“校漂族”统筹安排,各院、系分别进行登记,统一上报学校,掌握“校漂族”的具体人数和分布情况,制定相应的政策措施。

高校可与“校漂族”签协议,进行合同管理,发放临时证件。比如给他们发放为期一年的出入证、考研辅导证、就业招聘入场证、图书阅览证等相关证件,而“校漂族”则应履行服从学校管理的义务,如违反协议,学校可收回有关证件,不再提供服务。

在“校漂族”管理问题上,学校要大胆创新。如可以开辟出一块宿舍区专门服务于“校漂族”,制定相关政策,参照在校生的标准,进行有偿服务。

对那些居住在高校附近的“校漂族”,政府部门也要加强管理,办理流动人员居住证,将其纳入相关居委会服务和管理体系内,避免造成管理上的“盲区”。

延伸阅读

蚁族

前段时间,生活在城市边缘地带的“蚁族”引起全社会关注。但他们与“校漂族”有着本质区别,前者多以从事低收入工作为主,后者日常消费多由父母供给。“校漂族”多散布于学校内和校园周边,而“蚁族”则位于城乡接合部,一般远离高校,但交通便利,居住方式呈现出“聚居村”状态。“蚁族”是近年来在高校扩招和大学生就业难等大背景下,大城市中出现的群体。

啃老族

也叫“吃老族”或“傍老族”。他们并非找不到工作,而是主动放弃了就业的机会,赋闲在家,不仅衣食住行全靠父母,而且花销往往不菲。“啃老族”不光指应届毕业生,而是指年龄都在23-30岁之间,有谋生能力却仍未“断奶”、靠父母供养的年轻人。社会学家称之为“新失业群体”。

草莓族

“草莓族”最先流行于台湾,是指一些职场新人看似外表光鲜亮丽,“质地”却绵软无力,遇到压力就抵抗不住,变成一团稀泥。“草莓族”的特性:独生子女,从小被父母宠爱;从小不缺钱花,抗压能力低,心理承受能力低;一有小挫折或是被批评两句就像草莓被碰撞到全身,撞烂了且无法恢复。这是出现在很多应届大学生身上的通病。

御宅族

指一些过分沉迷于某种事物的年轻人,例如动漫画、游戏等。他们对自己沉迷的事物无所不知,每天不断寻找新的资料加以牢记,但不会主动去接触其他的事物。因此,他们完全封闭在自己的世界中,并且对自己的状态非常满足。

毕婚族

近年来,有相当一部分大学生出现一毕业就结婚的现象,这部分大学生认为婚姻是职业规划的一部分,甚至大学毕业的出路之一就是结婚———对方工作的稳定性、收入情况都是爱情之前的标准。